埼玉県における二酸化炭素濃度の観測結果

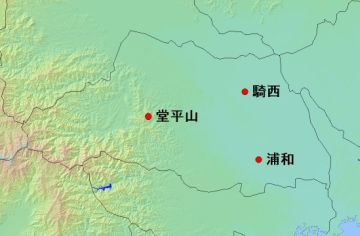

埼玉県環境科学国際センター(前身の公害センターを含む)では、温室効果ガスのモニタリングを行っています。その一環として、人為起源の温室効果ガスの中では最も影響の大きな二酸化炭素濃度の精密観測を1991年に開始し、現在も2箇所で観測を続けています。ここでは、その観測結果を紹介します。

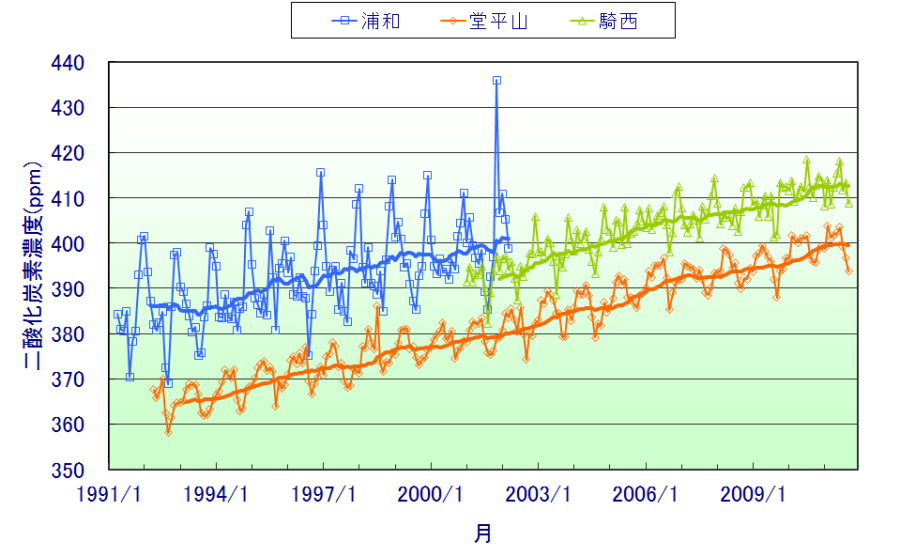

二酸化炭素濃度の長期的な推移

各地点とも1年周期の季節変化が見られました。また、人為的な汚染の多い地点ほど濃度が高く、季節変化の振幅も大きくなっていました。

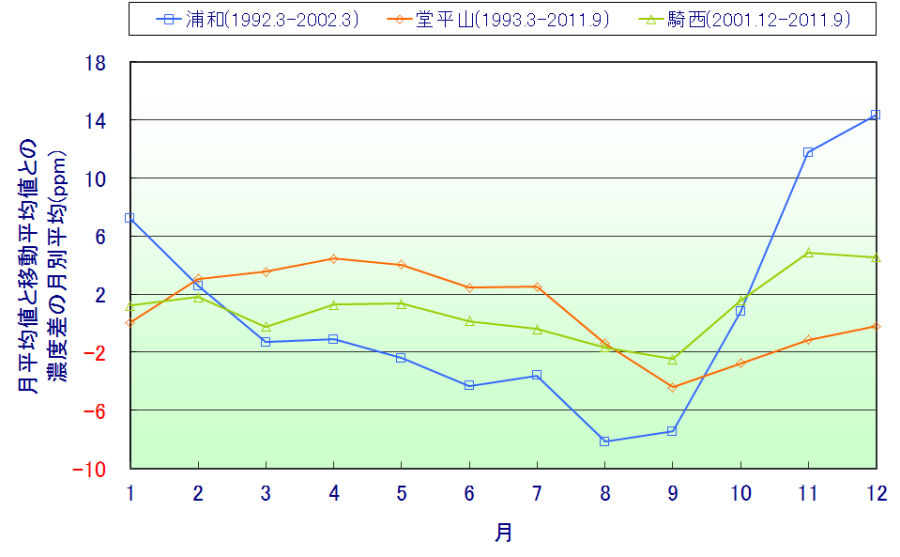

二酸化炭素濃度の季節変化の特徴

堂平山においては、同程度の緯度に位置する世界各地の清浄地域の季節変化と同様に、4月頃に極大となり9月頃に極小となる季節変化がみられました。北半球中緯度の清浄地域では、春から夏にかけて植物の光合成により二酸化炭素が吸収されるため、地球規模で上記のような季節変化を示すとされています。一方、浦和と騎西においては、燃焼起源の窒素酸化物濃度の季節変化と同様に、人為的な汚染の影響を受けて大気の安定する冬季に濃度が増加しました。

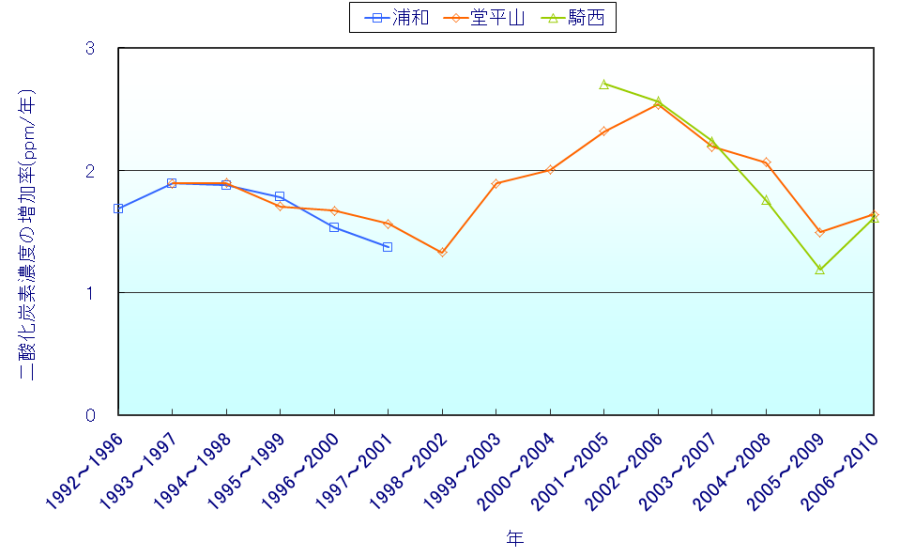

二酸化炭素濃度の増加率

二酸化炭素濃度の増加率は期間別には差がみられましたが、同一期間内で比較すると地点別の増加率の差は少なくなっていました。このことから、地球規模での濃度増加の影響が大きいと考えられました。

二酸化炭素濃度の増加率 (ppm/年)

| 西暦 | 浦和局 | 堂平局 | 騎西局 |

|---|---|---|---|

| 1993~2001 | 1.70 | 1.74 | ー |

| 2001~2008 | ー | 2.20 | 2.24 |

| 西暦 | 世界平均 | 堂平局 |

|---|---|---|

| 1995~2004 | ||

| 1996~2005 | ||

| 1997~2006 | ||

| 1998~2007 | ||

| 1999~2008 |

二酸化炭素濃度の増加率の推移

期間別に詳しくみると、2001年以降に増加率が大きくなっていましたが、近年では小さくなる傾向がみられました。