2025-08-28

#11「蝉しぐれ」

「閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声」はあまりにも有名ですが、芭蕉は「撞鐘(つきがね)も 響くようなり 蝉の声」という句も詠んでいます。 釣り鐘のように、あたり一面に蝉の声が響いている様を描いたものとのこと。さいたま市内では、今年の夏は、それほどに力強い「蝉しぐれ」はまだ聞えてきません。

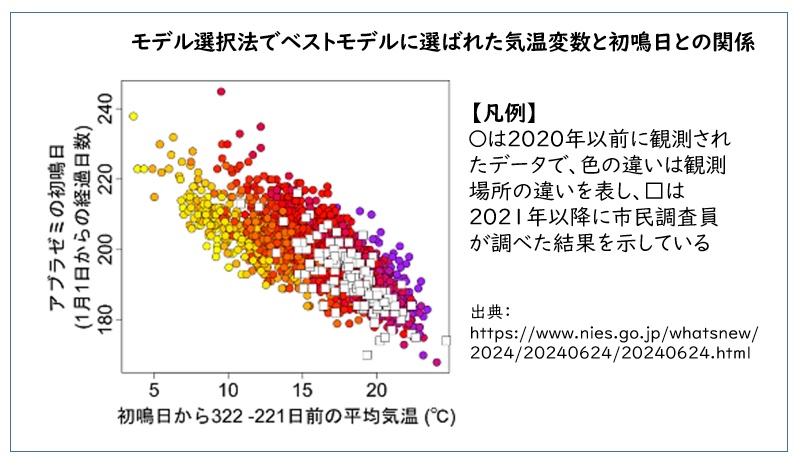

セミと言えば、昨年6月、国立環境研究所と名城大学が、アブラゼミの初鳴きに関する論文を発表しました。それによれば、初鳴きの日はだんだん早まっているそうです。また、下図のとおり、初鳴きの日は前年の盛夏から初冬の平均気温が高いと早まるという可能性が示唆されました。

この調査は、市民参加によるモニタリング調査の結果を解析したもので、生物多様性分野の国際学会誌オンライン版に掲載されたとのことです。市民と専門家が連携した「市民科学」の大きな成果であると思います。この研究成果に基づけば、昨年の盛夏から初冬にかけての気温は統計史上最も暑かったのですから、今年のセミの初鳴きの日はかなり早まる筈です。ところが、今年はセミが鳴き出すのが、どうもかなり遅かったようです。明確な調査結果はまだ出ていませんが、この事象はマスコミなどにも取り上げられています。遅くなった要因の一つとして考えられるのが、梅雨が極めて短かったことです。雨が少なく、土が乾燥してしまって、セミが地中から這い上がりにくくなったのではなかとのこと。やはり生きものと環境の関係は複雑です。

初鳴きの日が遅くなったのですから、蝉しぐれの時期も遅くなっているようです。私自身は8月下旬に、さいたま市内の公園の横を通りかかった際、少し弱い鳴き声に初めて気づきました。しかも、アブラゼミ、ニイニイゼミ、ミンミンゼミなど馴染みのセミとはちょっと違う鳴き声が混じっていました。帰宅してから記憶をたよりに調べてみると、どうやらクマゼミのようです。クマゼミは本来、西日本のセミですが、その生息域は北上しているらしく、蕨市の公園では、今ではアブラゼミを上回る勢力になっているようです。さいたま市内でも観察されているとのこと。クマゼミの北上の要因には温暖化の影響もあるようですが、それ以外の要因もあるようで、十分には解明されていません。

生物が季節的な気象の変化を感知して行う行動のことのことを「生物季節(フェノロジー)」と言います。生物季節は、気候変動などによる環境の変化の影響を総合的に把握できることから、学術・産業など様々な方面から関心が持たれているそうです。都市化が進み、四季の変化もあいまいになりつつある今日この頃だからこそ、私たちは昔の人たちのように、生物季節にもっと敏感になり、関心をもつべきではないでしょうか。

【筆者プロフィール】

星野 弘志氏 (NPO法人環境ネットワーク埼玉 代表理事)

元埼玉県環境部長。現在はNPO法人環境ネットワーク埼玉(埼玉県地球温暖化防止活動推進センター)の代表理事、埼玉県環境科学国際センター客員研究員を務めるほか、埼玉グリーン購入ネットワーク会長、埼玉環境カウンセラー協会副会長などとして幅広く環境啓発活動などに取り組む。

◎星野氏経歴の詳細はこちら: (環境カウンセラーのサイトに移動します)

◎こちらもチェックしてみてください ↓↓↓

埼玉県環境科学国際センターHP: https://www.pref.saitama.lg.jp/cess/index.html

公式Facebook:https://www.facebook.com/saitama.kankyokagaku

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/cess.saitamaken/?hl=ja

公式Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCloUEno4mbrzZlOT2SzEV7A