2025-07-15

#9「ゲリラ豪雨」

ゲリラ豪雨という言葉は、特に最近よく耳にしますが、1960~70年代から使われていたようです。奇襲をかけてくる小部隊であるゲリラのように突然襲ってくる集中豪雨のことです。去る7月10日の夕刻、筆者も襲われてしまいました。傘をさしていたのですが、ずぶ濡れです。特に道路上は側溝などの排水能力が追い付かず、川のように水が流れ、靴はすぐにびしょびしょになってしまいました。この日は、さいたま市周辺、小川町周辺、熊谷市や本庄市周辺などで時間降水量100~120mmとなり、気象庁から記録的短時間大雨情報が発表されました。記録的短時間大雨情報とは、その地域にとって数年に一度しか降らないような記録的な大雨が、短い時間のうちに観測されたことを伝えるものです。5段階の警戒レベルのうち、避難が必要とされる警戒レベル4以上に相当する状況で発表されるものだそうです。

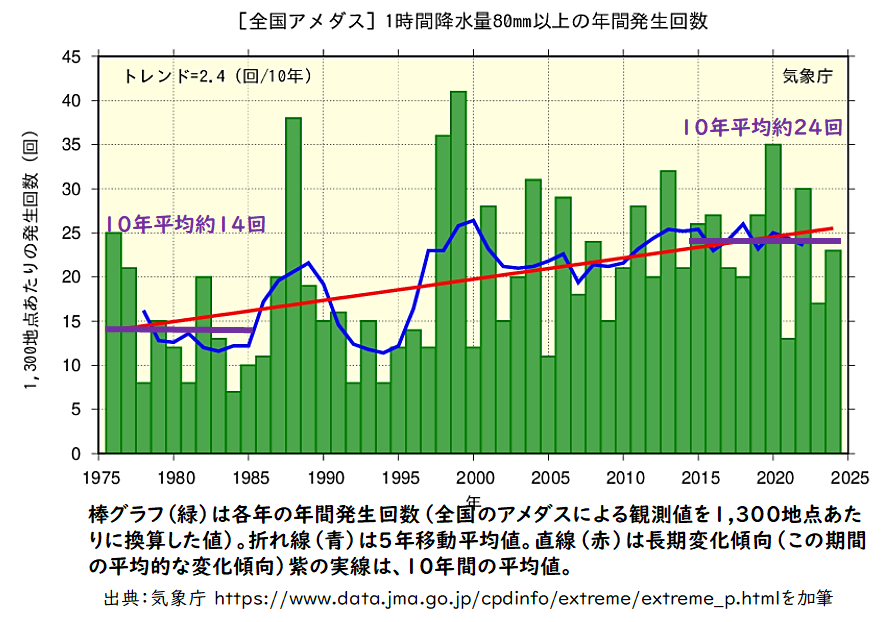

気象庁の解析結果によれば、時間雨量50mm以上の集中豪雨発生回数は増加傾向にあります。例えば、時間降水量80mm以上の年間発生回数の経年変化は下図のとおりです。最近10年間(2015~2024年)の平均年間発生回数(約24回)は、統計期間の最初の10年間(1976~1985年)の平均年間発生回数(約14回)と比べて約1.7倍に増加しています。

こうした背景には地球温暖化の影響があるとされています。地球温暖化により海水温が上昇すると、海からの水分の蒸発量が増加し、その結果、大気中の水蒸気も増え、積乱雲が発達しやすくなります。 この積乱雲の発生が局地的な大雨を引き起こす原因の1つとなっているとのことです。

しかし、この状況に社会が長年かけて整備してきた都市インフラの能力が追い付いていないのが現状です。下水道(雨水管)など都市の排水能力は、従来、雨水流出率50%で時間降雨量50mmを想定するのが一般的でした。これを超える降雨では内水氾濫型の洪水が起きてしまうのです。しかも、こうしたインフラは年々老朽化してきており、その問題も顕在化しています。

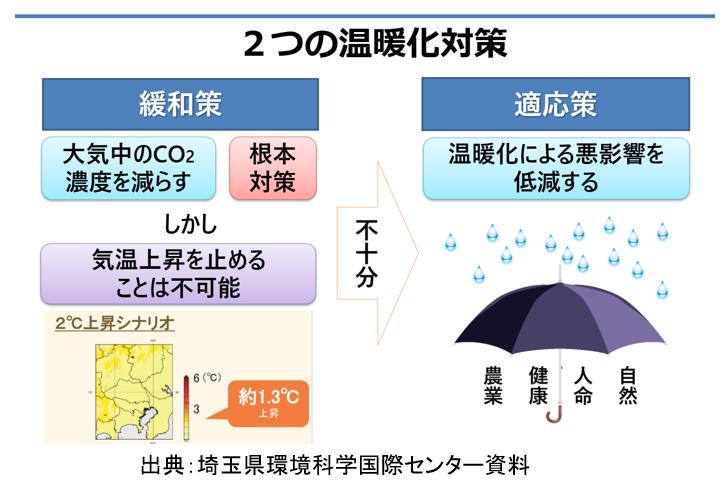

気候変動の適応策は、温暖化の影響から人や社会を守るためのもので、「傘」に例えられることがあります。実際、日傘は年々深刻化する暑熱環境から私たちを守る役割をある程度は果たしてくれる適応策の一種といえましょう。しかし、傘も効かないような豪雨への適応策はどうしたら、いいのでしょうか。

最近はゲリラ豪雨予報なども提供されるようになってきました。こうした予報の精度を上げるとともに、その情報に基づき、豪雨のおそれがある時はアンダーパスのような浸水リスクの高い場所は避けるようなリスク教育やリスク管理を充実させる必要があると思います。

同時に、莫大な費用と時間がかかる話ではありますが、排水能力の増強とともに、雨水流出率を下げる対策にもっと力を入れるべきでしょう。都市内雨水貯留施設や透水性舗装のさらなる整備などのほか、緑地帯などのグリーンインフラの整備、田んぼの保水機能の維持強化、前回のコラムでも触れた雨水利用施設の整備なども必要です。気候変動に適応しうる街の総合的なつくり直しの時代がやってきました。

【筆者プロフィール】

星野 弘志 氏 (NPO法人環境ネットワーク埼玉 代表理事)

元埼玉県環境部長。現在はNPO法人環境ネットワーク埼玉(埼玉県地球温暖化防止活動推進センター)の代表理事、埼玉県環境科学国際センター客員研究員を務めるほか、埼玉グリーン購入ネットワーク会長、埼玉環境カウンセラー協会副会長などとして幅広く環境啓発活動などに取り組む。

◎星野氏経歴の詳細はこちら: (環境カウンセラーのサイトに移動します)

https://edu.env.go.jp/counsel/counselor/2012111001

◎こちらもチェックしてみてください ↓↓↓

埼玉県環境科学国際センターHP: https://www.pref.saitama.lg.jp/cess/index.html

公式Facebook:https://www.facebook.com/saitama.kankyokagaku

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/cess.saitamaken/?hl=ja

公式Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCloUEno4mbrzZlOT2SzEV7A